|

Faubourg Saint Antoine

Chers amis,

Nous marcherons donc sur et à côté du

Faubourg Saint Antoine le vendredi 24

janvier.

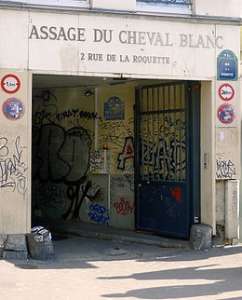

Donnons nous rendez vous devant le 2, rue de la

Roquette métro Bastille à

9h. 30. (voir photo en fichier

attaché).

Je vous suggère de prendre ensuite un

plat du jour ( et plus si affinités...) au café des Phares, 7 place de le

Bastille. Il a le mérite d’être vaste. Donnez votre accord pour que je puisse

réserver au moins approximativement.

Je vous enverrai des infos sur

l’histoire des lieux quelques jours avant la balade car en janvier la longueur

des stations debout immobiles est à réduire. On en a l’expérience n’est ce pas

?

A

bientôt

Bises

Catherine

==> Album Photo en cliquant ici

-->

FAUBOURG SAINT ANTOINE (Wikipedia à peine

retouché)

La rue du Faubourg-Saint-Antoine, qui constitue

aujourd'hui la limite entre le 11e et 12e arrondissement de Paris est un des plus vieux axes de la capitale. Elle tire son

nom de l'abbaye Saint-Antoine des champs, détruite à la fin du

XVIIIe siècle. Elle s'est appelée chaussée Saint-Antoine, entre

la place de la Bastille et la rue de Montreuil, et rue du chemin de Vincennes

au-delà.

Le Moyen Age

En

1198,

Foulques

de Neuilly, prédicateur de la IVème croisade fait construire un petit

ermitage pour femmes dépravées, au milieu des marais alimentés par les ruisseaux

qui descendaient des collines de Ménilmontant ou de

Belleville, le long de

cette longue route sinueuse ( ancienne voie

romaine) qui reliait le centre de Paris à Meaux.

En

1204, le couvent est transformé en abbaye

cistercienne et fortifié.

L’eau des fossés est amenée de la Seine par des canaux. Des hommes armés la défendent sous les

ordres de l'abbesse que l'on

surnomme « La Dame du Faubourg ». Son église est consacrée à

saint Antoine.

En

1229, le roi Louis IX en fait une

abbaye royale. Les faveurs royales dont bénéficient les religieuses

rejaillissent sur tout le faubourg. De nombreux artisans se pressent aux abords

de l'abbaye. Ils demeurent

rattachés aux corporations

parisiennes.

Peu à

peu, les marécages sont asséchés puis cultivés. La proximité de la Seine

permet l'approvisionnement en bois et encourage l'installation de professionnels

du meuble.

Saint Louis

fait une entrée remarquée par cette voie en 1239, à son retour de Croisade,

portant la Sainte Couronne d'épines.

En 1261 il

confirme une loi interdisant le vagabondage des cochons. Il exempte l'abbaye de Saint-Antoine,

qui pourra ainsi laisser vaquer ses porcs, à condition de les munir d'une

clochette marquée d'une croix afin qu'on les reconnaisse.

En

1471,

l'abbaye

Saint-Antoine-des-Champs bénéficie de

la part de Louis

XI d'un rare privilège : l'affranchissement de la tutelle des

corporations. Exemptés de lourdes taxes, les artisans s'installent autour de

l'Abbaye. Pendant plus d'un siècle et demi, le Faubourg met à profit cet

avantage pour s'écarter des modèles jusque-là sévèrement réglementés et la

profession commence à utiliser d'autres bois que le chêne. Cela ne dure

pas : Louis

XIII crée les Jurandes de Faubourg.

Mais en 1657, par lettre

patente,

Colbert les

abolie.

Au milieu du

XVIIe siècle, l'abbesse,

parfois de sang royal, a dans son fief une cinquantaine de rues. L'abbaye

elle-même ne peut accueillir plus d'une vingtaine de jeunes filles, à qui l'on

offre, l'éducation, le chauffage et le blanchissage.

Elle s'occupe

aussi d'approvisionner le quartier.

Le faubourg

Saint-Antoine sous le Fronde, est

le théâtre, le 2 juillet 1652, de violents

affrontements entre les troupes royales dirigées par Turenne et les

frondeurs de la

Grande Mademoiselle commandés par

Condé. Des hauteurs

de Charonne, le jeune roi

Louis XIV assiste alors

aux combats aux côtés du Cardinal Mazarin.

Ébénistes, vernisseurs, doreurs, parquetiers, tapisseurs, sont

désormais nombreux dans le quartier de Saint-Antoine et un concours d'artisans

étrangers permet l'utilisation de techniques nouvelles ou de matériaux

exotiques. La verrerie fait aussi son entrée dans le quartier, le Roi accordant

une subvention exceptionnelle pour l'installation d'une manufacture de verre

vénitien, qui deviendra, en 1692, la

Compagnie

de Saint-Gobain. Au

début du XVIIIe siècle, un

millier de menuisiers et ébénistes sont rejoints par quantité de façonniers, qui

répandent leurs créations dans les hôtels particuliers de Paris. De là viendra

son surnom de « faubourg du

meuble ».

Un

demi-siècle plus tard, le quartier Saint-Antoine est le plus peuplé de Paris.

Indigents et ouvriers grouillent sur le pavé, formant dans la capitale un foyer

d'agitation exceptionnel. Le caractère villageois du faubourg Saint-Antoine

persiste. On parlera d'un « cratère d'or » d'où s'échappe

le plus souvent la lave révolutionnaire.

C'est que le faubourg Saint-Antoine est l'un des plus

« ouvriers » de Paris. Il est composé d'une population en prise avec

des problèmes économiques. Cependant il participe au luxe d'une clientèle

aristocratique dont il subit la morgue. Il mesure l'importance de ses privilèges et

de son pouvoir d'achat. Il en vit mais le

jalouse

Les grandes journées révolutionnaires

doivent leur succès à l'apport populaire du faubourg

Saint-Antoine.

L'émeute de

Réveillon

Au

coin de la rue du Faubourg-Saint-Antoine et de la rue

de Montreuil,

était installée dans la maison de la Folie

Titon une

manufacture de papiers peints et veloutés tenu par Jean baptiste Reveillon qui

employait quatre cents ouvriers. En avril 1789, il propose une diminution du

salaire des employés de manufactures. Cette mesure .touche les plus

pauvres et s'avère donc très impopulaire. Le 28

avril 1789, la

manufacture est mise à sac et incendiée. On cite, parmi les agitateurs, qui

auraient encouragé l'attaque, Philippe

Égalité.

Les gardes français tirent sur la foule au soir du 28 avril faisant environ 300

morts qui sont enfouis dans les catacombes, et

un millier de blessés. L'émeute

de Réveillon est

une des plus sanglantes de la Révolution.

Elle provoque une grande rancœur dans la foule, et la fixation sur le faubourg Saint-Antoine de la

colère qui va exploser le 14

juillet

1789.

Lors de la prise de la Bastille (14 juillet 1789), une grande

partie des émeutiers proviendra du faubourg

Saint-Antoine.

La Journée du 10 août

1792 C'est du faubourg Antoine, renommé ainsi, que

part le gros du cortège à l'assaut des Tuileries, avec à sa tête le brasseur Antoine Joseph

Santerre,

dont le dépôt de bière, servira de ralliement insurrectionnel.

Émeutes des

journées de Prairial an III

Le

1er Prairial an

III

(20 mai 1795),

des émeutiers des sections jacobines de

Saint-Antoine et Saint-Marceau

envahissent la salle de la Convention pour réclamer du pain et l'application de

la Constitution

de 1793. Le

député Jean

Féraud,

qui tente de s'interposer, est abattu et sa tête tranchée et portée au bout

d'une pique jusqu'au Président de l'Assemblée, Boissy

d'Anglas.

L'émeute rebondit le 4. À l'angle de la rue

de Charonne est

ce jour-là dressée l'une des barrières bouchant le faubourg Saint-Antoine sur

laquelle s'affrontent les Thermidoriens et

les émeutiers. Le faubourg tombe, pour la première fois depuis 1789. S'ensuit

une longue série d'arrestations marquant le début de la

répression.

La

Révolution,

qui pourtant tira beaucoup d'énergie du faubourg Saint-Antoine, sonna néanmoins

le glas du rayonnement économique du quartier. En effet, la plupart des

nobles et

des riches

bourgeois qui

s'approvisionnaient autrefois dans les ateliers du faubourg, étaient ruinés,

exilés ou avaient été exécutés. Plusieurs ateliers firent faillite et de

nombreux ouvriers étrangers s'enfuirent Et si le bois reste ensuite la

première activité du quartier, c'est la diversification et l'industrialisation

qui la sauveront d'une mort certaine. Profitant de la

révolution

industrielle qui

permet l'amélioration des techniques de fabrication, l'artisanat du meuble se

reconvertit en manufactures. Viennent s'y ajouter de nouveaux

métiers

tels le textile ou la chaudronnerie.

La

Restauration

Le

9

juin

1820,

lors des obsèques de Nicolas

Lallemand,

étudiant abattu par un Garde Royal, la manifestation sur les boulevards se

grossit de nombreux ouvriers issus du faubourg

Saint-Antoine.

Le

vivier révolutionnaire du faubourg Saint-Antoine réapparaît lors des émeutes de

1830. Le

26

juillet, la

promulgation des ordonnances

de Saint-Cloud

provoque la révolte des Parisiens. Dans le faubourg se dressent les premières

barricades.

En

réaction, la mise en place aux extrémités de la rue des statues des

rois Saint

Louis et

Philippe-Auguste sur

les colonnes

du Trône

(1843)

d'une part, et du Génie de la Bastille sur la colonne

de Juillet

(1840)

d'autre part, chacune tournant le dos au faubourg, lui valut le surnom de

« faubourg des Trois-Culs ».

La

Révolution

de 1848 et la

Seconde

République

Le

30

septembre 1846,

c'est une fois encore du faubourg que sortent les premières agitations contre

l'augmentation du prix du pain. La troupe devra intervenir pour rétablir

l'ordre. Le 25

juin

1848, 29

barricades couvrent le faubourg,

dernier bastion à se rendre, après la mort de l'archevêque de Paris,

Mgr Affre.

Le

Second

Empire et la

Commune

Après le

coup

d'État du

2

décembre

1851,

Jean-Baptiste

Baudin, jeune

médecin député de

l'Ain et ami de

Victor

Hugo, rédige

un manifeste contre Louis-Napoléon

Bonaparte. Il monte

le lendemain sur les barricades qui s'élèvent dans le faubourg Saint-Antoine. Un

coup de feu part. La troupe riposte, blessant mortellement le jeune Baudin.

L'annonce de sa mort provoque une nouvelle insurrection qui sera

finalement écrasée par

l'armée.

En

1860, avec les

remodelages du Baron Haussmann, la rue du

Faubourg-Saint-Antoine sépare deux arrondissements nouvellement créés : le

XIe et le

XIIe.

Sous

l'impulsion de Napoléon

III, la

préservation des Beaux-Arts redonne

un souffle nouveau à la création ébéniste du Faubourg dont l'influence redevient

internationale. Cette réputation lui valut d'être connu comme « le faubourg du meuble ».

Lors de la

Commune de

1871 se joignent

alors aux ébénistes du faubourg Saint-Antoine les ouvriers des chantiers

d'Haussmann ainsi que ceux de Belleville ou de Montmartre. Le quartier

est l'un des derniers à tomber sous l'avancée des Versaillais de

Thiers qui s'achève

au cimetière du Père-Lachaise.

Construction d'une barricade au faubourg

Saint-Antoine en

1870

La 3eme Republique

L'ouvrier orfèvre et

anarchiste Georges

Deherme fonde au

no 157, au débouché de la rue

d'Aligre, la

première université

populaire de

France, la Coopération des Idées, qui comptera, en 1904, 11 861 membres, dont 80 % d'ouvriers

|